Die Wertschöpfungskette im Fokus – Wie Six Sigma den Unterschied macht

Erfahren Sie, wie Six Sigma die Wertschöpfungskette optimiert – datenbasiert, generationenübergreifend und nachhaltig effizient.

Die Wertschöpfungskette ist so alt wie die Wirtschaft selbst – von Adam Smiths Stecknadelmanufaktur bis zu den globalen, datengetriebenen Lieferketten unserer Zeit. Meist bleiben Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität jedoch unsichtbar, wenn Controller in Tabellen versinken und Führungskräfte in Strategiepapiere flüchten. Six Sigma setzt genau dort an: Mit praxiserprobten Methoden, die Verschwendung sichtbar machen, Prozesse messbar gestalten und Wertströme (End‑to‑End) neu denken.

Wertschöpfungskette 2025: Von Porter zur datengetriebenen Wertschöpfung

Porters Modell (1985) war ein Meilenstein, der erstmals die systematische Betrachtung von Wertschöpfung in Unternehmen ermöglichte. Doch die Welt hat sich weitergedreht: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und demografischer Wandel stellen Anforderungen, die weit über das hinausgehen, was vor vierzig Jahren relevant war. Aktuelle Studien, beispielsweise von McKinsey (2024), zeigen: Unternehmen, die ihre Wertschöpfungskette datenbasiert steuern und optimieren, erzielen bis zu dreißig Prozent höhere EBIT-Margen. Es reicht also nicht mehr, nur die klassischen Primär- und Unterstützungsaktivitäten zu betrachten – Wertschöpfung ist heute ein dynamisches Netzwerk.

Six Sigma: Prozessnetzwerk statt lineares Modell

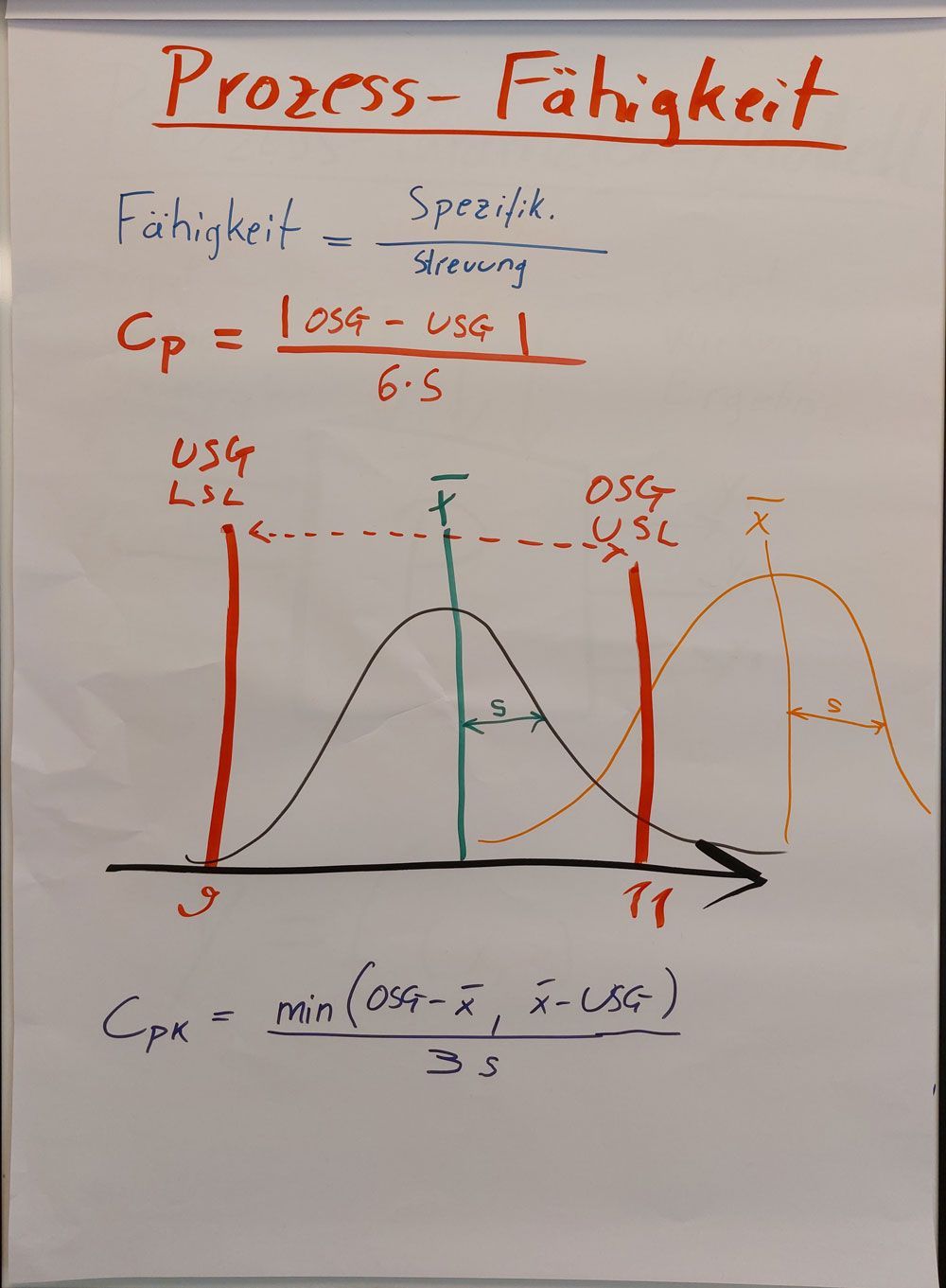

Während viele Organisationen die Wertschöpfungskette noch immer als lineares Modell verstehen, betrachtet Six Sigma sie als ein vernetztes System. Methoden wie das Value Stream Mapping oder Prozessfähigkeitsanalysen (Cp, Cpk) machen Engpässe nicht nur sichtbar, sondern quantifizierbar. Ein Praxisbeispiel aus dem Gesundheitswesen verdeutlicht das: In einem Krankenhaus konnten die Durchlaufzeiten in der Notaufnahme um 22 Prozent reduziert werden. Das Ergebnis war eine deutliche Entlastung des Personals und gleichzeitig eine spürbar gesteigerte Patientenzufriedenheit – ein Beleg dafür, dass statistische Präzision und menschlicher Nutzen Hand in Hand gehen.

Kultur trifft Statistik — Generationen im Blick

Wertschöpfung ist nicht nur eine Frage von Prozessen und Kennzahlen, sondern auch von Kultur. Jede Generation bringt dabei ihre eigenen Perspektiven mit: Die Babyboomer verbinden Wertschöpfung mit harter Arbeit und Effizienz, die Generation X mit Strukturen und Standards, die Millennials mit Nachhaltigkeit und ganzheitlichen Ökosystemen, und die Generation Z schließlich mit Sinn, Transparenz und Geschwindigkeit. Six Sigma schafft es, diese unterschiedlichen Sichtweisen zu integrieren, indem es klare Kennzahlen wie DPMO (Defects per Million Opportunities) liefert und gleichzeitig Teams so einbindet, dass sie den Wandel aktiv mitgestalten.

Wertschöpfung mit Herz & Humor

Wertschöpfung ist mehr als eine Zahl in Excel – sie ist das, was Unternehmen lebendig macht. Wer schon einmal erlebt hat, wie eine einzige Fehlbestellung eine komplette Lieferkette ins Wanken bringt, weiß, dass Statistik spannender sein kann als jede Serie. Und manchmal liefert sie auch den Humor gleich mit: Der berühmte Fishbone von Ishikawa etwa zeigt uns, dass nicht der Fisch verantwortlich ist, sondern häufig wir selbst. Solche Momente erinnern uns daran, dass Prozessmanagement nicht nur rational, sondern auch menschlich gedacht werden muss.

End-to-End denkt kundenorientiert

Eine der wichtigsten Lektionen von Six Sigma lautet: Der Kunde ist nicht das Ende der Wertschöpfungskette, sondern ihr Ausgangspunkt. Mit der DMAIC-Methodik (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) wird der Blickwinkel umgekehrt – nicht das interne Reporting zählt, sondern das, was beim Kunden ankommt. Ein perfekter interner Prozess ist wertlos, wenn am Ende die Lieferzeit nicht eingehalten wird oder das Produkt den Erwartungen nicht entspricht. End-to-End-Prozessmanagement bedeutet deshalb, Strategie und operative Exzellenz nahtlos zu verbinden – immer mit der Perspektive des Kunden im Mittelpunkt.

Kennzahlen, die wirken

Ob eine Wertschöpfungskette tatsächlich funktioniert, zeigt sich an den richtigen Kennzahlen. So ist bei Durchlaufzeiten oft der Median aussagekräftiger als der Durchschnitt, da er Verzerrungen durch Ausreißer vermeidet. Die Prozessfähigkeit wiederum ist ein entscheidender Gradmesser für Stabilität: Liegt der Cpk-Wert unter 1,33, handelt es sich weniger um einen robusten Prozess als um ein kalkuliertes Risiko. Und schließlich gibt der First Pass Yield Aufschluss darüber, ob Wertschöpfung reibungslos fließt oder ob sich Fehler und Nacharbeiten im System stauen. Diese nüchternen Wahrheiten sind es, die nachhaltige Verbesserungen möglich machen.

Unser Fazit:

Wertschöpfung als Zukunftskompetenz

Die Wertschöpfungskette ist kein theoretisches Konstrukt, sondern das operative Rückgrat unserer Wirtschaft. Six Sigma macht unsichtbare Schwächen sichtbar, belebt Kennzahlen und stärkt Organisationen in ihrer Resilienz. In einer Zeit, in der Unsicherheit die einzige Konstante ist, wird Prozessintelligenz zur neuen Währung der Zukunft. Wer Wert schöpft, gestaltet Zukunft – und Six Sigma liefert die Methoden, um diesen Anspruch messbar zu erfüllen.